古いイメージと慣習を変える、寺院のサービス開発【浄土真宗本願寺派 極楽寺|商品サービスブランディング】

新潟県小千谷市にある寺院、浄土真宗本願寺派 極楽寺さま。仏教の教えを伝えることを通して人々の役に立つ存在であるようにと、さまざまな活動に取り組んできました。観光スポットとして名が知られるような大きな寺院ではないものの、地域の行事やイベントの会場としても活用され、門徒に限らずあらゆる立場の人にひらかれた場となっています。

時代が変わり、寺院と人々との関わり方も変わっていく中で、自分たちの考え方をより多くの人にわかりやすく伝えたい。そして、それに共感する人とつながる新しいサービスや仕組みをつくっていきたい。そんな思いから構想中のアイデアはたくさんありましたが、うまく実行に移せていないものも多い…ということで弊社にご相談をいただきました。

1.課題

極楽寺さまでは、困っている人や苦しいことを抱えている人の支えになることが、仏教の本来の役割だと考えています。しかし、多くの人にとって寺院は身近なものではなくなってきており、むしろ、葬儀や法事の時にだけ関わりを持つ特別な場所と捉えられているのが現状です。

生まれ育った地域を離れて暮らす人も増えていく中で、檀家制度のように家単位で所属する仕組みを維持するのは難しく、その慣習自体が仏教に触れる機会をかえって遠ざけているような側面も見えていました。

2.解決の方向性

このような背景も踏まえて、世間一般の人が仏教の教えを取り入れやすくなるようにと、これまでもあらゆる切り口で活動を行ってきました。例えば、墓地をなくしたこともその活動のひとつです。“誰もが平等である”という考えに基づき、境内にあった墓地を全廃して納骨堂をつくりました。すべてのお骨を一緒に納める形をとることにより、墓守の心配をすることなく、身分・経済格差などに関係なく利用してもらうことができるのです。

こうした極楽寺の考え方に共感する人とつながる仕組みを構築すること。そして、より広く仏教の教えが現代の人にも伝わりやすくなるようなサービスや活動を展開すること。大きく分けてこの2つが課題解決の方向として考えられました。

そして具体的には、以下の活動に取り組んでいきました。 ■門徒(檀家)制度を廃止し、時代に合わせた会員制度を開発する ■現代の人に仏教の教えをわかりやすく伝えていくためのサービス・仕組みを開発する ■これらを効果的に発信するツール制作

3.実際の構築ステップ

- スタッフ勉強会

- ヒアリング

- 事業開発スプリント

- 各種ツール制作

スタッフ勉強会と住職へのヒアリング

弊社スタッフにとっても、普段あまり馴染みのない仏教の世界。まずは仏教全体の概略を掴むため、スタッフ勉強会と住職へのヒアリングを行いました。

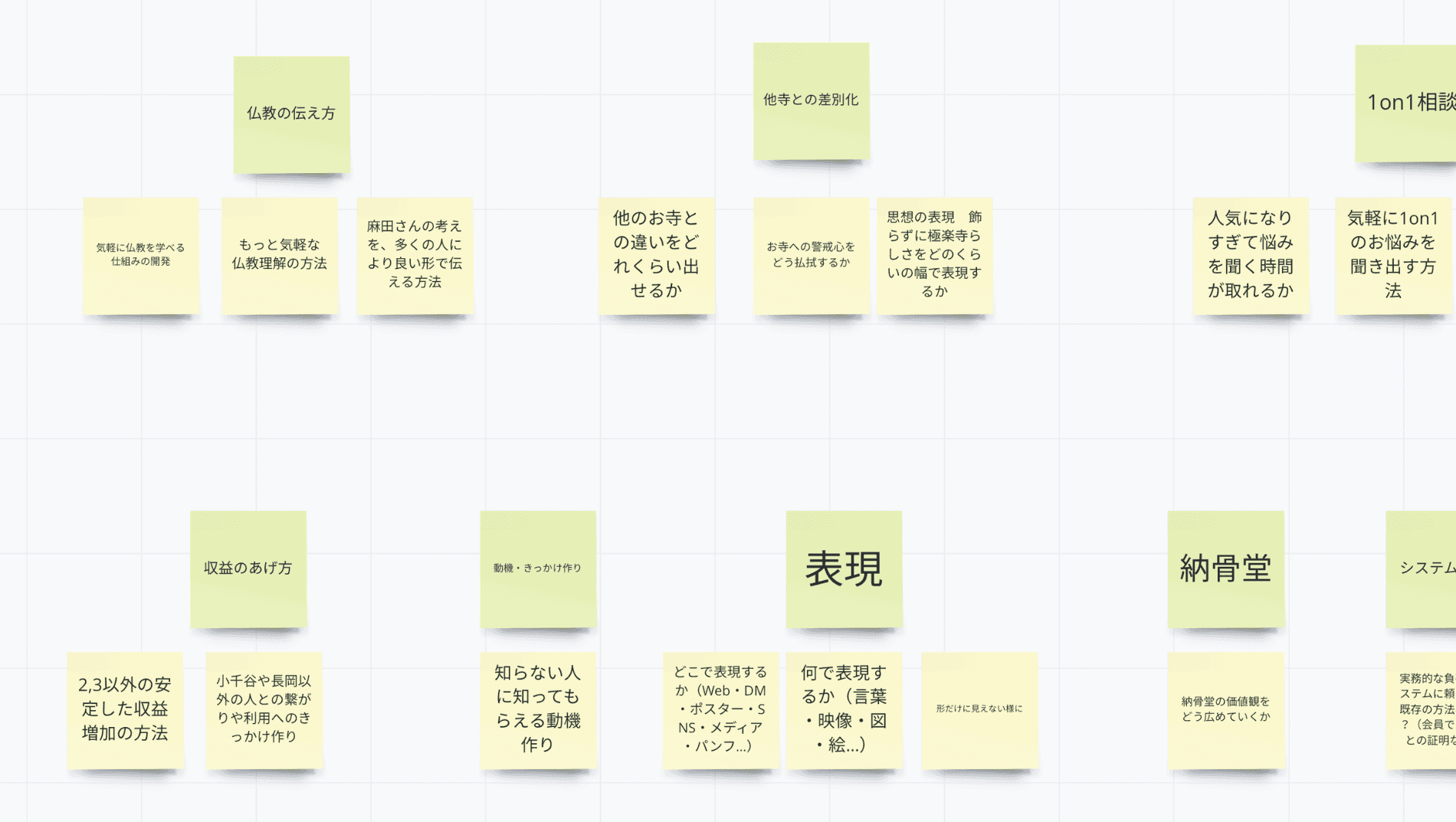

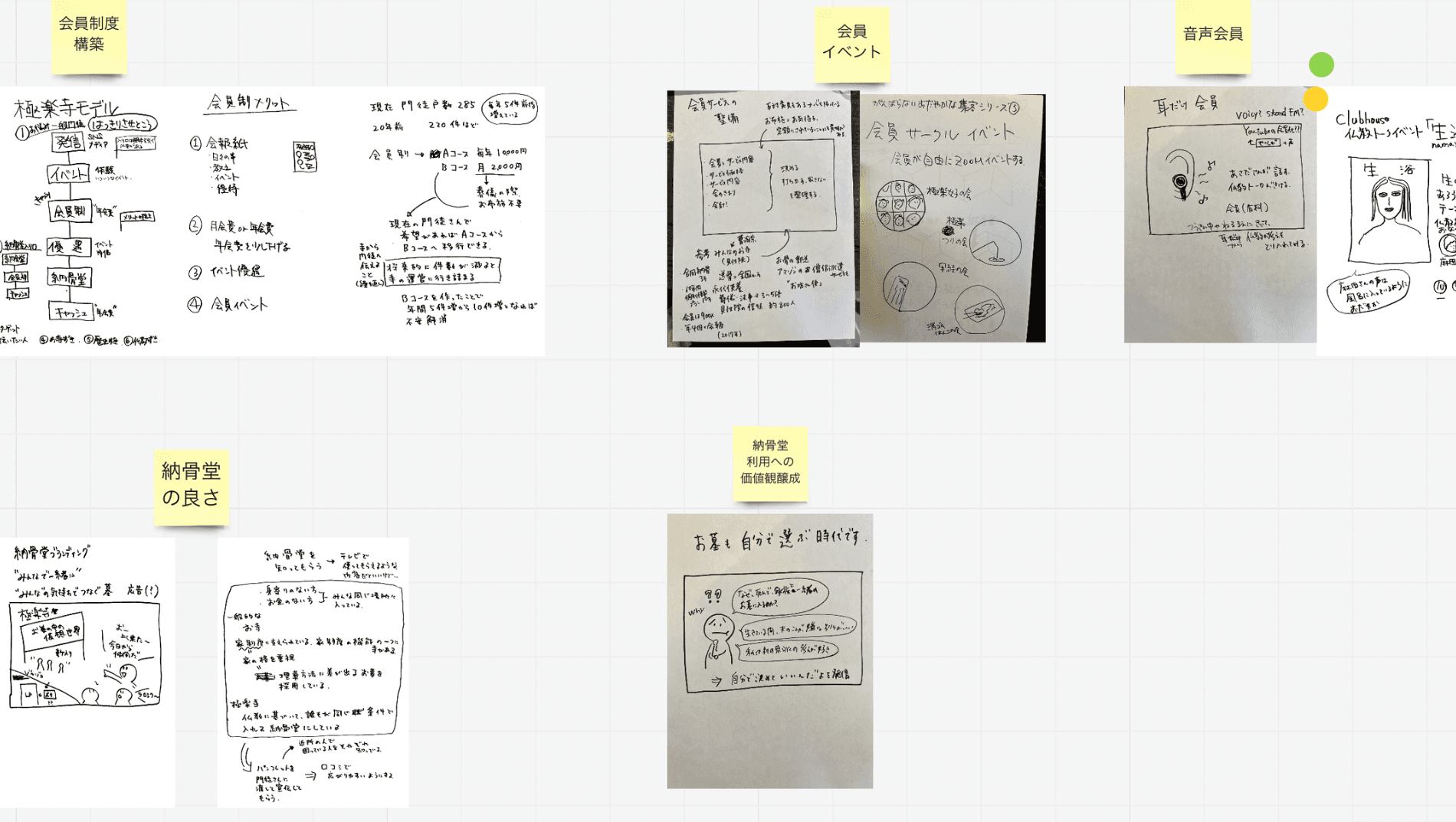

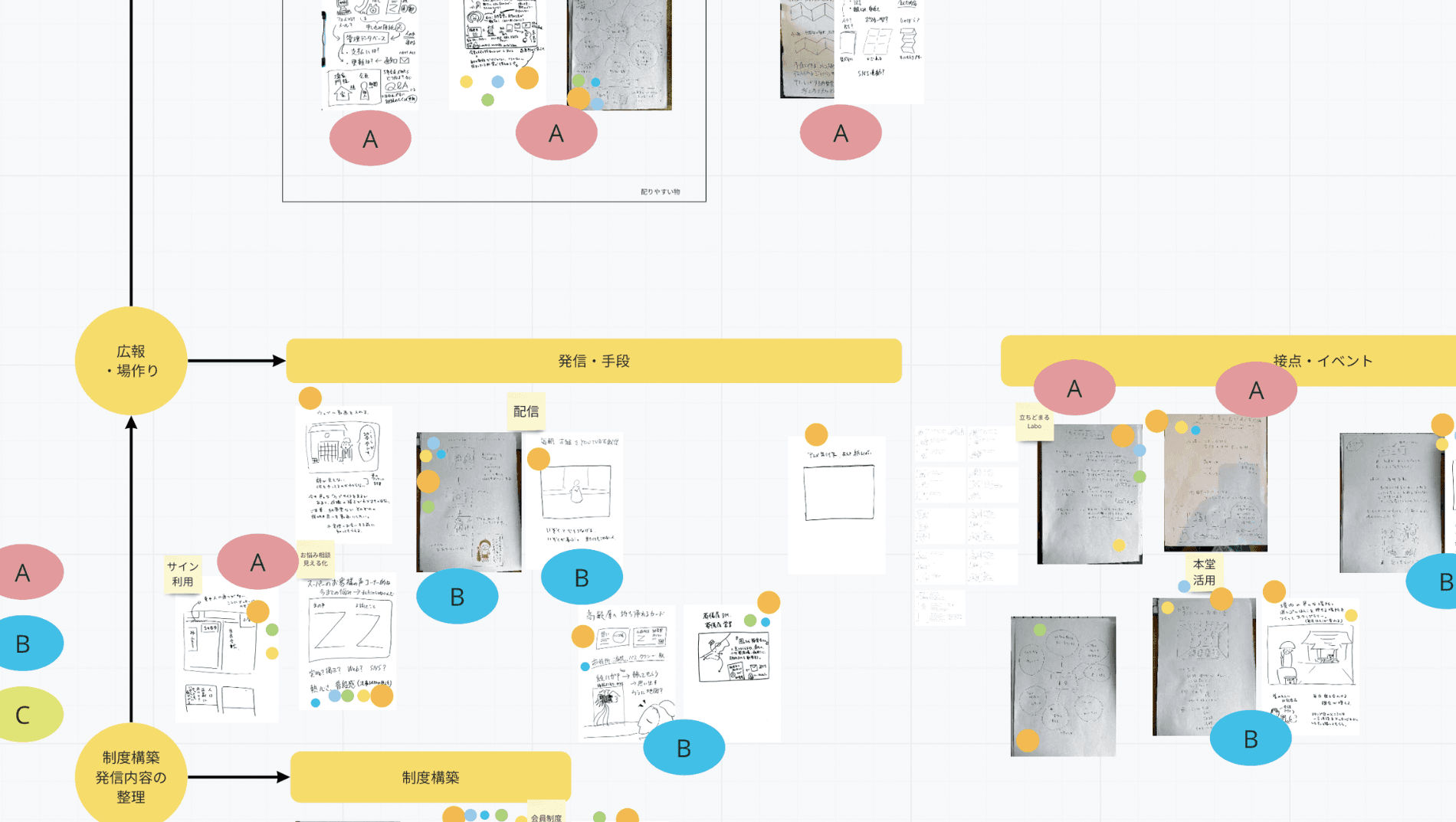

事業開発スプリント

目的・意義について全員で共通認識を持った上で、サービスの開発に入ります。事業開発の初期段階は、目的がブレたり考えがまとまらなかったりして、時間ばかりが過ぎてしまいがちです。それを防ぐために、順を追って進めていきます。

プロジェクト全体に対する漠然とした不安や疑問点を洗い出し、明確な課題として共有する。早い段階から全員が発言し、お互いの考えを知っている、という関係性になることで、その後のプロジェクトの精度を上げることにもつながる。

良いアイデアはどこかから降りてくるのではなく、既存のアイデアの組み換えやブラッシュアップによって生まれるもの。競合他社の取り組みや異業種の事例など、良い材料を元に自分たち独自のアイデアを生み出す。

採用するアイデアが決まったら、行動のジャンル分けをして優先順位をつけていく。アイデアを具体的なアクションに落とし込み、意味合い・担当・スケジュールを見える化した実行計画を作成。あとは実行するのみという状態に。

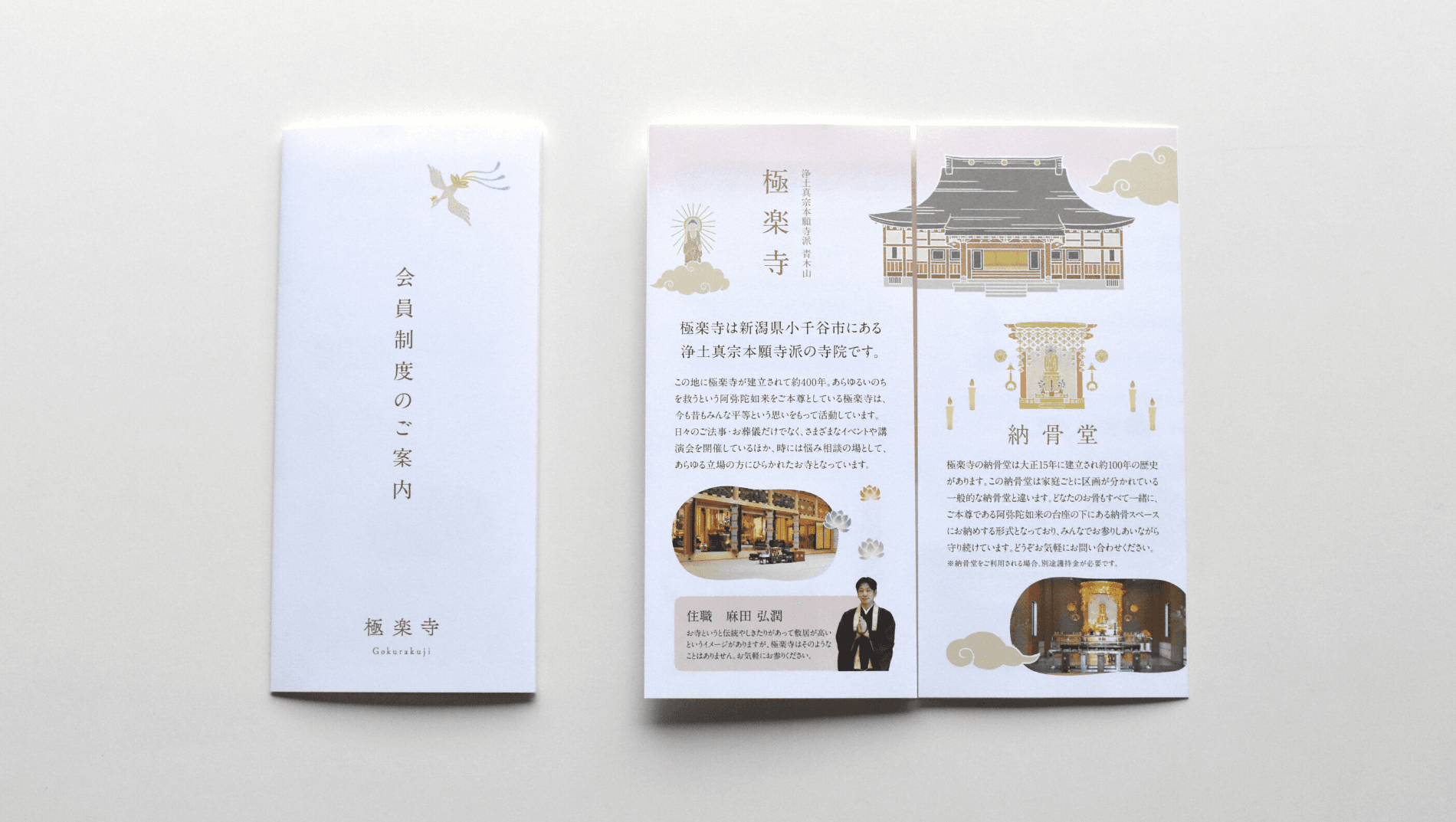

制作物①お寺の立ち位置を示す各種ツール

もともと住職が持っていた多くの構想を基に「どこから取り組むべきか?」「どのようにしたらより伝わりやすくなるか?」などを一緒に考えながら、制度の構築とツール制作を進めていきました。

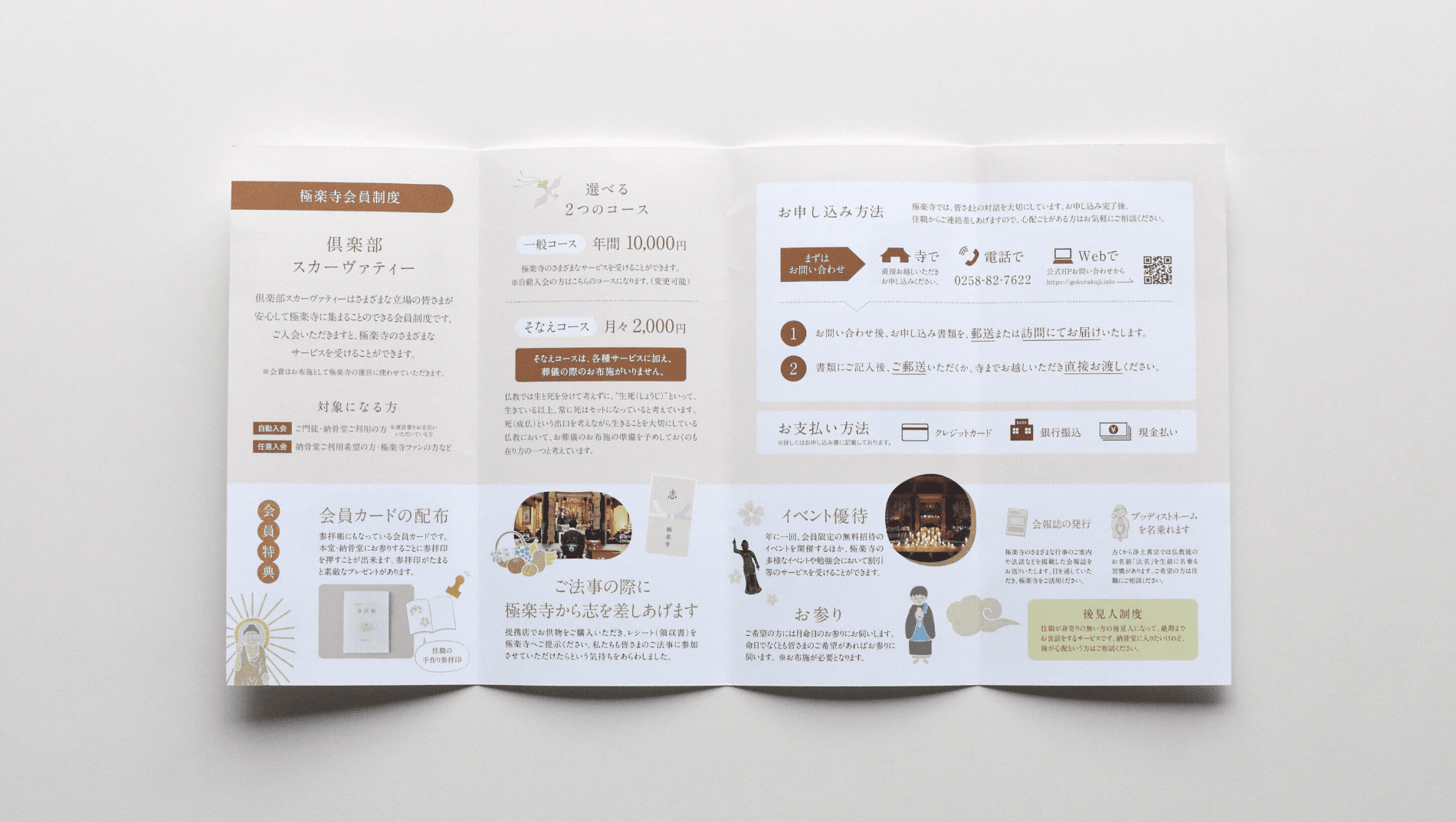

門徒(檀家)制度を廃止し、会員制度にする。長らく続いてきた慣習を変える大きな決断です。パンフレットの作成にあたって特に考慮したのは、新規会員への伝え方でした。

例えば、納骨堂について。コストや利便性の面から近年注目されている納骨堂ですが、極楽寺さまが約100年前に納骨堂をつくったのは、仏教の教えに沿うものでありたいと考えたからです。そのような考え方や特徴的な運用形式であることをパンフレットできちんと伝え、さらに申込み時には住職が直接お話しする機会を設けています。

やみくもに会員を増やすのではなく良い関係性を結ぶことを優先し、新規会員と従来からの門徒、両方を大切にしていけるサービス構築を目指しました。

寺院や僧侶と聞くと、何となく近寄りづらいイメージを持たれやすい。それを払拭し、「ひらかれたお寺」として印象づけることを意図した。住職の物腰柔らかな雰囲気と、消しゴムはんこ作家としても活動していることなどから、色使いやモチーフのヒントを得た。

会員が本堂・納骨堂にお参りするごとに参拝印を押すスタンプカード。ポイントが貯まるとマッチやお香、蝋燭などの極楽寺アイテムがもらえる。法事の時だけでなく、気軽にふらっと立ち寄ってもらえるお寺でありたい。そんな想いから、定期的に来たくなる仕組みとしてオリジナルアイテムを用意した。各アイテムのデザインは、お寺らしさを残しながらも親しみやすく上品な印象に仕上げた。

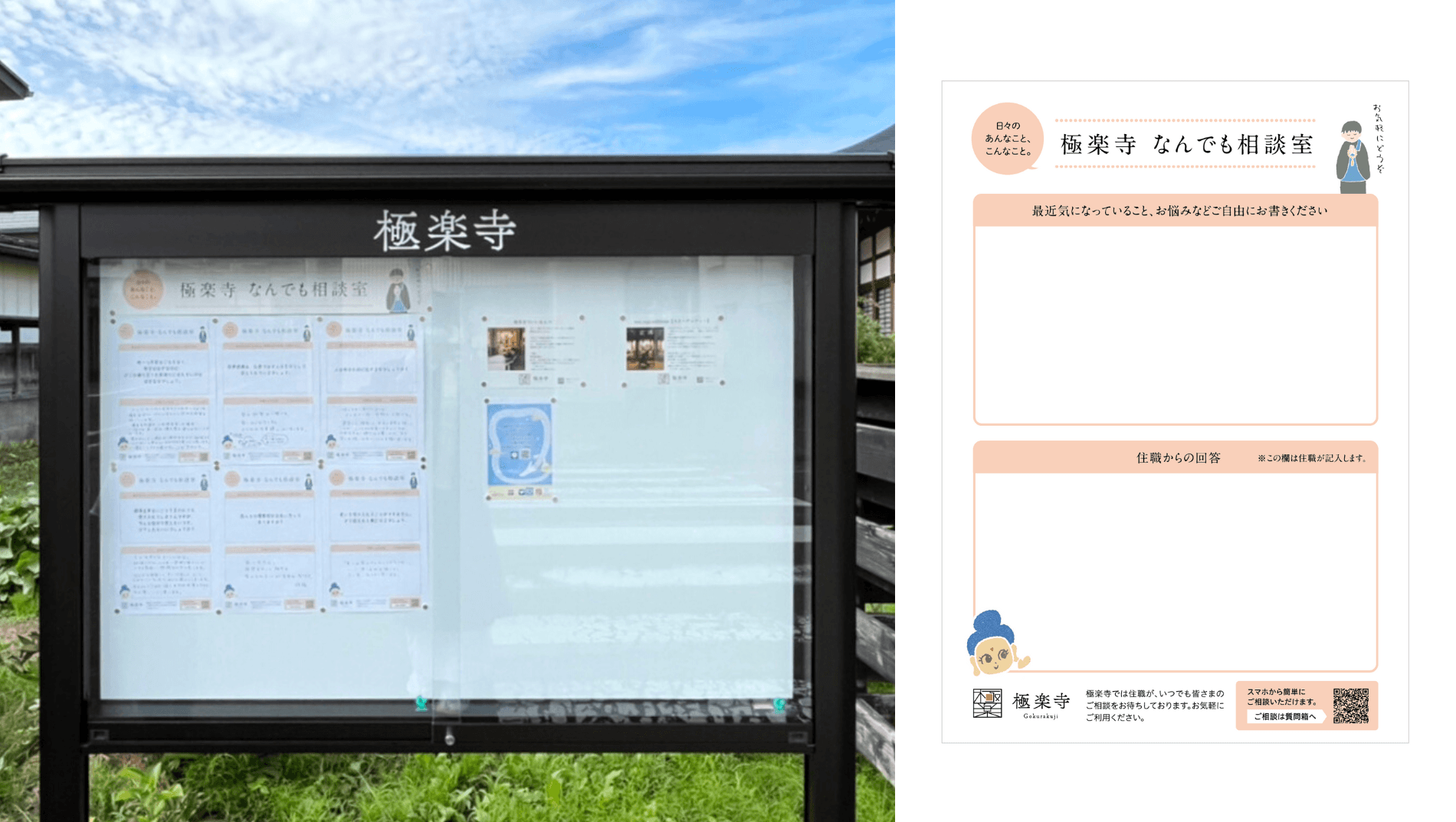

本堂が奥まった位置にあり、立地の面でも壁を感じさせてしまう懸念があった。そこで、道路沿いに掲示板を立て、イベント告知などに使用。さらにX(Twitter)で展開している「質問箱」を近隣の人たちともやり取りできるよう、投稿用のシートを用意した。誰かの悩みとそれに対する住職の考え方を知ることで、仏教に興味を持つきっかけになるかもしれない。

制作物②『ダーナダーナ』の広報・集客ツール

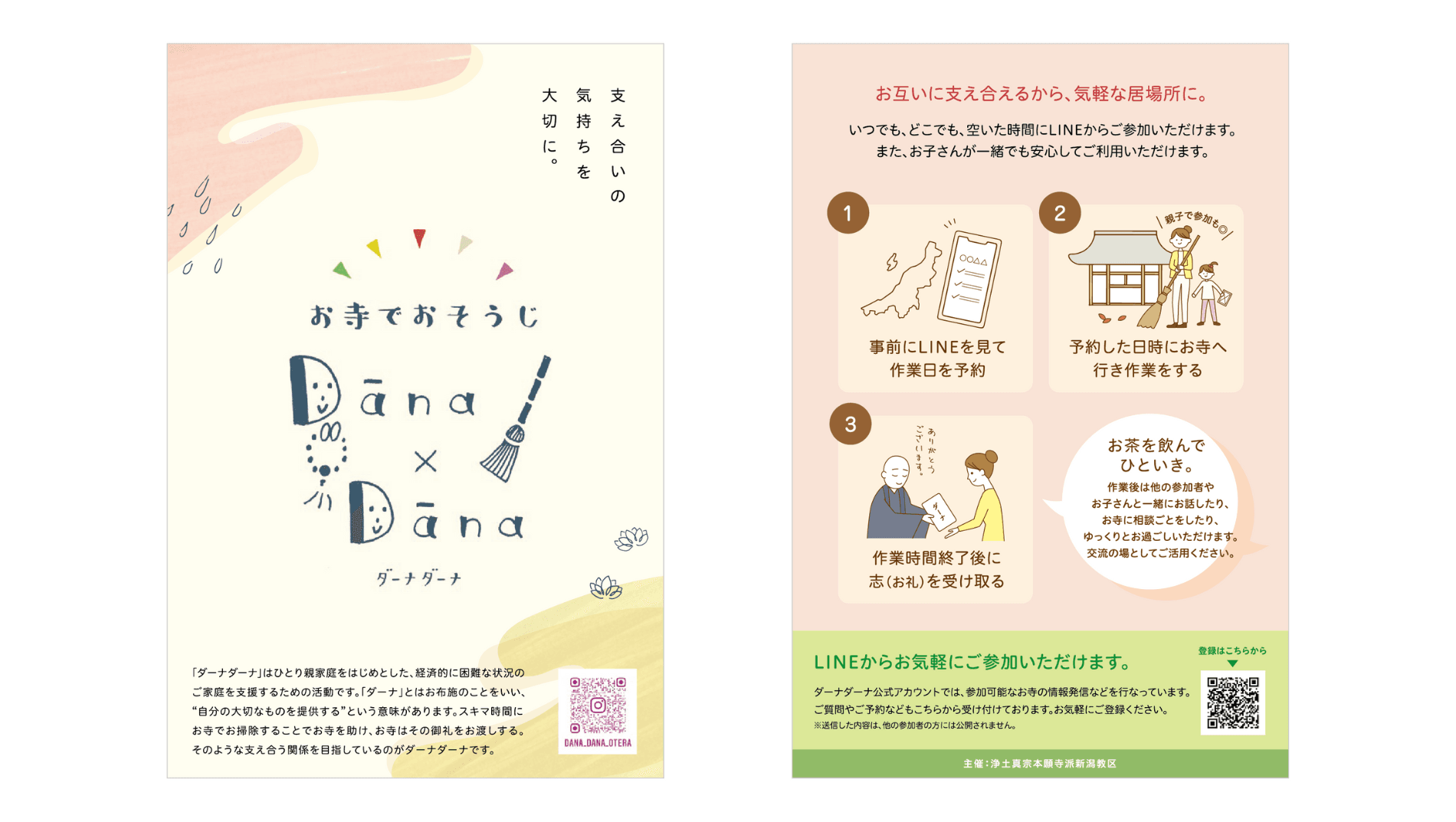

近隣エリアの寺院と共同で展開する『ダーナダーナ』という活動があります。お供え物をフードバンクに提供する動きが全国的に増える中、寺院から一方的に支援するのではなく、より対等な関係性になれないかという視点から発案されました。

主な参加者は、ひとり親など経済的困難にある家庭の方。ダーナとはお布施のことで「自分の大切なものを提供する」という意味があります。境内や本堂を掃除してもらった方に御礼をお渡しするというシンプルな活動ですが、寺院と参加者がお互いを支え合う仕組みになっています。

多くの寺院は、広大な境内の落ち葉掃きや草取り、本堂の清掃といった作業にかなりの人手が必要ですが、清掃員を常時雇用するのは費用面でなかなか困難です。一方、ひとり親世帯で子育てをしながら働く場合、空いた時間で収入を少しでも増やしたいと思っても、子連れ可能で時間の融通が利く仕事は多くありません。

そのような両者の事情を合わせ、少しでも解消しようとするのがダーナダーナです。単純にお寺が助かる・参加者が収入を得られる、という点だけを求めるのなら他に適した方法があるかもしれませんが、この活動は、交流が生まれたり、悩みごとを相談するきっかけになったりすることで、仏教本来の役割を担うことができるものです。

親子での参加も可能なので、まずは気軽に登録してもらいたい。親しみやすいビジュアルと簡潔にまとめた説明イラストで、わかりやすく伝えることを意図した。活動開始からまだ数ヶ月だが登録者数は120名を超え、日程によっては定員が埋まってしまうなど、着実に広まっている。

制作物③『たちどまるラボ』の広報動画

一般の人に仏教の教えを伝える方法のひとつとして、法話があります。堅苦しくならないよう工夫されていることが多いのですが、それでもやはり退屈なイメージを持たれたり、何か特別なものとして敬遠されやすいようです。

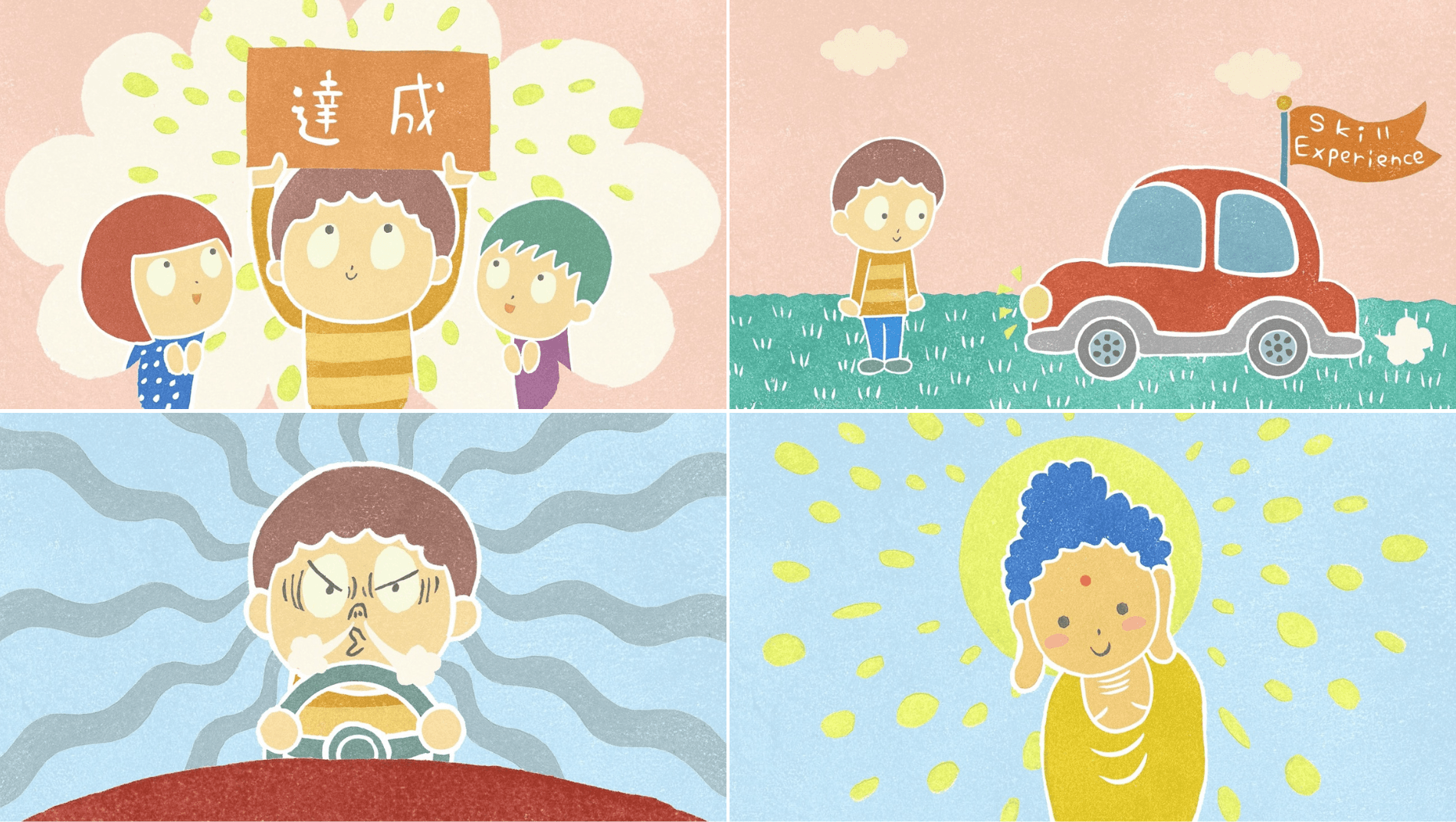

もっと気軽に仏教に触れてもらうにはどうしたら良いか。世間一般の人々に馴染みやすい方法でアプローチできるものを検討したところ、アニメーション動画という形になりました。他のツールと同様に、素材のベースは住職の消しゴムはんこです。

また、あえて極楽寺さまの名前は前面には出さず、『たちどまるラボ』というプロジェクト名での展開を予定しています。広めたいのはあくまでも浄土真宗のことであり、極楽寺さまと接点を持つかどうかは後々の話。まずは身構えずに観てもらい、「立ち止まる、って大事だね」と共感した人に、考え方のひとつとして取り入れてもらうことを企図したものです。

住職が考えたシナリオを基に、説明が多くなりすぎないよう調整。より伝わりやすく、かつ面白さも感じてもらえるように、表情の付け方やエフェクトで工夫している。

制作物④ペットのお墓・リーフレット

「ペットが亡くなった時、どうすれば良いか分からない」などの声を受けて、ペットのお葬式の受け入れを開始。それにあたり、安心して極楽寺にペットを預けていただくための方法を考えていきました。

まずは、極楽寺としてどのようにペットの死と向き合うか、そして一緒に暮らしてきたご家族にどのように伝えるかを整理。その上で、極楽寺の考えや想いを伝えるリーフレットとペットの共同墓を用意しました。

撫でたり触ったりと、触れ合いを通じたコミュニケーションが多いペットとの関係。しかし、亡くなるとその触れ合いが出来なくなることが、家族にとっては大きな喪失感につながるのではないかと考え、かけがえのないペットとの「今までの関係」と、「これから(亡くなった後)の距離感」をテーマにアイデアを広げていきました。

そこで、「触れるお墓」をコンセプトにデザインを考案。ただお参りに来て手を合わせるだけではなく、肌で触れてコミュニケーションを取れるようにすることで、大切なペットに会いに行く感覚でお墓参りに来てもらいたい。そんな願いを形にしました。

さまざまな動物のシルエットを参考にしながら、誰が触っても「うちの子だ」と身近に感じられるような形状に。

4.まとめ

BEFORE

- 仏教や寺院に対する世間一般の古いイメージ(敷居が高い・葬儀など特别な時だけの関係、等)を変えたい。

- 仏教の本来の役割をもって一人ひとりと向き合い、困りごとや苦しいことを抱える人の支えになる存在でありたい。

- 浄土真宗の教えを世間一般の人に広く・わかりやすく伝え、考え方のひとつとして日常に取り入れてもらいたい。

AFTER

- 代々続く家単位の制度ではなく、会員制というつながり方に変更し、費用も明示している。また、ダーナダーナの活動を通して、寺院と地域の人々との関わり方を対等なものに。

- 参拝印を押してポイントを貯める会員カードや、掲示板でのお悩み相談など、いつでも気軽に立ち寄ってもらい、身近に感じてもらうためのサービスができた。

- あえて極楽寺さまの名前は前面には出さず、法話よりもさらに気軽に観てもらえるアニメーション動画を作成。SNSなど、一般の方に馴染みやすい形で展開していく。

浄土真宗本願寺派 極楽寺

〒947-0027 新潟県小千谷市平成2−5−7

https://gokurakuji.info/

※記事内容は取材当時のものです

パブリックマガジンでは、ブランディングやチームビルディングに関するノウハウや事例など、さまざまな記事を公開しています。ぜひご覧ください!

「ブランディングについて相談したい」「まず何をすれば良いか分からない」という方は、お気軽にお問い合わせください!